【編者按】隨著中國經濟進入成長速度換擋期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期,金融市場穩定日益關鍵,與之對應,金融監管協同日趨複雜。如何協調資本市場、貨幣政策以及宏觀政策將成爲未來要點。FT中文網推出《金融監管》專題,歡迎關注。編輯事宜,可聯繫[email protected]。

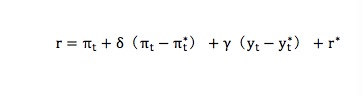

約翰•泰萊(John B. Taylor)本人對美國貨幣政策規則的研究集中在20世紀70-90年代,他提出應考慮產出缺口和通膨缺口,以最優化中央銀行的貨幣政策反應函數。泰萊在《實踐中的相機抉擇與政策規則 》中認爲:第一,政策規則優於相機抉擇,因其易於建立當局與市場之間的合作關係。第二,政策規則要有較好的「反饋機制」。第三,在固定匯率制下,一國不能自主決定本國的利率水準。第四,美國的平均自然利率(實際利率)約爲2.0%,考慮到價格測量過程中存在的誤差,每年2%的內含通膨率目標能夠接近代表價格穩定或近似代表「零通膨」,即使用如下方程對聯邦基金利率進行調整,這就是經典的「泰萊規則」:

您已閱讀8%(435字),剩餘92%(5062字)包含更多重要資訊,訂閱以繼續探索完整內容,並享受更多專屬服務。