一、氣候變化的現實性和減排溫室氣體現狀的嚴峻性

2009年 12月,聯合國氣候談判會議將在哥本哈根召開。這是繼京都議定書之後,世界各國關於氣候談判最重要的一次會議。全球氣候變暖已經成爲人類生存的一大威脅,是世界各國,包括發達國家和發展中國家,面臨的一個亟待人類共同努力來解決的嚴重問題。引發全球氣候變化的主要原因是,過去一百多年間,人類一直依賴石油煤炭等化石燃料來提供生產生活所需的能源,燃燒這些化石能源排放的二氧化碳(CO2)等溫室氣體,使得溫室效應增強。因此,國際社會在《聯合國氣候變遷綱要公約》基礎上對全球氣候變化問題進行了廣泛合作。締約國於1997年簽定的《京都議定書》設定了主要工業化國家減少溫室氣體排放的目標。降低碳排放從此成了全球應對氣候變化共同努力的目標。

如果將全球溫室氣體排放量按行業統計,發電行業是最大的排放源,它還將是在2050年前成長最快的排放源。而燃煤發電又是發電行業中碳排放的最主要來源。全球發電行業燃煤發電佔40%。全球有大量的化石燃料電廠在運行,發展中國家如印度和中國,新建電廠仍以化石燃料爲主。這就需要找到一種針對化石燃料發電的脫碳解決方案。在減少碳排放的過程中,發電廠所肩負的責任最爲重大,而在煤電當道,替代發電無法短期內實現規模效應的情況下,就引出了本文要討論的碳捕集和儲存(Carbon Capture and Storage, CCS)技術。

二、碳捕集和儲存是一種主要針對燃煤發電碳排放的解決方案

CCS定義

對於CCS的定義有許多,目前被廣泛接受的定義是「一個從工業和能源相關的生產活動中分離二氧化碳,運輸到儲存地點,長期與大氣隔絕的過程」。CCS的產業鏈由四部分組成,即(1)捕集、(2)運輸、(3)存儲和監測,用於(4)增加石油採收率(EOR)。通俗而言,CCS就是在二氧化碳排放之前就對其捕捉,然後通過管線或船舶運到封存地,最後壓縮注入地下,達到徹底減排的目的。

如果技術發展成熟,CCS將成爲一個可以使燃煤發電接近「零碳」排放的技術產業鏈。目前實驗中的CCS技術可消除85~95%的二氧化碳。另外一些處於研發階段的技術(化學循環)已證明可以消除99.5%的二氧化碳。

1) 捕集

這是最初的一步,在化石燃料燃燒發電之前或之後將CO2分離出來。目前正在進行試點的有三種捕集技術,每種技術適用於不同類型的發電廠:

- 燃燒後處理(在燃燒後捕捉),能夠滿足常規的電廠,是最容易理解的技術。

- 氧化燃料(讓燃料在純氧中燃燒),理論上很有希望但現實應用較少。如果目前試點成功,氧化燃料可能與燃燒後處理競爭市場。

- 燃燒前處理(在燃燒前捕捉),很有可能提供混合的電力、氫氣和低碳燃料/原料。

2) 運輸

將CO2從排放源壓縮後運輸到存儲地點,最可行的方式是管道,但是對於更長距離來說,需要用船運。運輸技術相對成熟。全球大約有5600公里長的陸上CO2傳輸管道。但CO2的運輸過程存在一些技術和法律方面的挑戰,如輸送方式談判(鋪設管道的許可權)。現有的基礎設施將需要大幅成長才能滿足運送CCS的容量需求。

3) 儲存

儲存不僅包括將CO2儲存在深層地下,還要對洩露進行監測。油氣田已經過深入廣泛的地質分析,目前最適合儲存CO2的地點是枯竭的油氣田。石油和天然氣公司將天然氣儲存在地下深處已有數十年的經驗,他們的成功也爲將大量CO2存儲上千年或上百萬年提供了信心。除了使用枯竭油氣田(DOGF),其他可能的地點還包括鹽水層(多孔岩石地層中的小孔充滿了鹽水,而它被無孔岩層包圍),以及無法開採的煤層等。

4) 用於增加油氣採收率(EOR/EGR)

這是CCS產業鏈的最後一環,不是必須,而是可選的,並有潛在收益。具體過程是,注入CO2,將那些開採難度大的石油或天然氣「推向」生產井。EOR/EGR商業運行證明這種方法可以將枯竭油氣田壽命預期延長20年(如加拿大的Weyburn)。當然,這一環節還需進一步檢驗證明CO2在地下保持不擴散。

三、CCS是一種值得繼續推廣的碳減排技術

如前所述,高度依賴燃煤的發電模式仍將持續,而CCS是目前此種模式下已知的唯一可行的技術解決方案。燃煤燃氣發電產生的CO2經過CCS技術可以消除高達90%。要實現從現在高碳的發電方式轉變爲未來零排放發電的低碳目標,CCS潛力巨大,除了可以減少排放,CCS還可以通過提高煤炭利用率,從而有助於這些國家實現更大的能源安全。

現在,行業內和各國政府對CCS技術的可行性有著越來越多的共識。 CCS自2000年起迅速發展到現在,它已成爲廣受重視的解決氣候變化的重要技術。國際能源機構( IEA )在2008年世界能源展望中提出的藍色情景分析中預測,到2050年CCS將對燃煤和燃氣發電廠有重大貢獻。各國政府也對此做出響應,紛紛設立專項資金,以供發展CCS技術之用。其中包括歐盟提供的80億美元,澳洲CCS旗艦計劃的20億美元,和歐巴馬政府刺激計劃中用於CCS的24億美元。

四、CCS技術推進還面臨的不確定性和挑戰

目前CCS在世界範圍內所取得的成果還只是萬里長征的第一步。根據國際能源機構的估計,到2050年,CCS要想對緩解氣候變化產生顯著影響,至少需要有6,000個項目。每個項目每年在地下存儲100萬噸CO2,而目前全世界只有三個如此規模的項目。可以說,如果CCS在未來20年不能演化爲主流技術,情況將不容樂觀。

目前CCS技術無法迅速得到推廣的主要原因是其高昂的成本,其推廣過程還存在諸多不確定因素,下面我們就對這些因素一一進行論述。

技術成本

在CCS過程中,最大的成本支出在捕集階段,主要有兩個原因:

- 部署CCS需要增加資本成本,資本的開支取決於具體的捕集技術(燃燒前,燃燒後,氧化燃料),但基本上都是將CO2從煙道中分離出來、壓縮、最後運輸。初步估計,對捕集技術進行改造會增加50%~100%的成本。

- 長期的熱效率損耗,對運營成本有持續影響。分離和壓縮CO2都需要大量能量,致使發電損耗增加約6~12%。

英國氣候變化委員會對CCS成本的總體估算約爲8美分/千瓦時(基於改造粉末煤電廠,85%捕集效率,英國能源和氣候變化部主要礦物燃料價格假設)。這正是國際能源機構預測未來波浪和潮汐發電所處的範圍,略微高於核電7.5美分/千瓦時的上限。

長期儲存的可行性

CCS的一個關鍵問題是在地質學上審覈安全長期儲存CO2的場地。根據本文技術部分的闡述,有理由認爲成功存儲是可行的。國際能源機構指出,初步估計22世紀以前地球上的CCS儲存總容量預計將足以滿足全球人口的需求。

從長遠看,沒有任何已證實的方法證明儲存CO2的安全性,洩露風險大量存在,如廢棄的注水井,毗鄰的鑽井或未被發現的地震造成的岩層斷裂。因此需要採取監控措施,以保證每個CO2儲存場地的選擇和運營,以減少CO2洩露到大氣或其他物質中的可能性。

政府法律和監管框架

CCS技術到目前爲止還沒有一個有效的法律和法規框架,各國CCS項目缺乏統一的準則,尤其是在CO2運輸和長期儲存方面。目前所存在的監管條例,大多是在處理個案的基礎上針對具體項目的合同,並且僅限於那些必需解決的問題,以滿足現有法規的要求。對於法規之外的問題,比如長期儲存的賠償責任和安全要求等,並無明確規定。這造成了長期財產權利和責任的不明確——尤其是在項目注入CO2以後的階段。

五、政府和社會需要行動起來,應對發展和應用CCS的不確定因素

以上對挑戰的分析表明,推廣CCS技術不可能一蹴而就,需要克服成本、技術和觀念認識等一系列挑戰。因此,目前行業迫切需要政府通過金融、監管和行政等措施,以及來自社會各屆的支持,應對整體碳減排技術的不確定性。

增加CCS的經濟吸引力

在一項具有相當潛力的技術發展的早期階段,來自政府的資助、補貼和貸款擔保至關重要。在當前並不樂觀的世界經濟形勢下,政府也許會由於資金不足,把對CCS的投資放在任務列表中較爲靠後的位置,這種做法是可以理解的,但我們建議,由於CCS技術對解決氣候變化問題的貢獻可能是巨大的,各國政府和決策者應從長計議,在評估對CCS投資的價值時,把長期的社會效益考慮進來。

作爲滿足碳排放目標的重要技術之一,CCS將在任何長期的碳限額和交易的制度中成爲有效的市場決策的成本因素。當發電機採用CCS比支付CO2津貼更便宜時,經濟臨界點就出現了。在今天碳價格爲12歐元/噸的情況下,這似乎是相當遙遠的未來。但是各國正紛紛作出努力,對碳排放採取更嚴格的限制措施。

有效的風險管理和立法制度

在CCS的產業鏈上,我們需要採取一種管理框架,以評估和管理運營前、運營中和後期長期作業的風險。通過示範項目而獲得的最佳實踐應當爲政策制定提供資訊。例如 2008年澳洲政府頒布的海洋石油改良(溫室氣體存儲)法案,規定了運輸和儲存的責任,代表該國在這一領域的重大進步。關鍵是要把這些國家的努力變爲一個標準化的方法。某些機構如碳存儲領導力論壇與國際能源機構正開展合作,努力建設全球性的管理風險和責任的標準。

建立公衆意識

公衆對CCS的認知度對於技術的發展、推廣與實施都起著非常重要的作用。首先,政府用於支持CCS技術發展的投資應該得到納稅人的認可;同時,當存儲地點與居民密集區較近的時候,居民對於CCS技術的瞭解與認同是項目得以進行的必要條件。目前,在世界範圍內,民衆對於CCS的認知還非常有限,舉例來講,90%的美國人從來沒有聽說過CCS 。由此可見,對公衆進行CCS知識教育是一項長期的、必要的工作。

六、CCS與中國的「綠色煤電」

在應對全球氣候變暖的問題上,中國選擇的道路和世界的選擇一致。不僅如此,在國際上,中國政府積極影響和參與國際減排計劃的制定和實施。在國內,推行低碳經濟。「十一五」規劃綱要提出,單位國內生產毛額能耗降低20%左右、主要汙染物排放總量減少10%。同時規定,節能減排要寫進官員考覈評價體系。在前面的CCS市場前景一節中,我們提到歐洲、北美和澳洲市場有可能率先實現規模發展,引領技術發展。由於CCS技術的諸多不確定性,中國對此持比較謹慎的態度,目前還沒有大規模開展CCS示範活動。但中國在應對氣候變化和減緩溫室氣體排放方面所付出的努力,並不在發達市場國家之後。在CCS方面,中國對於CCS技術的瞭解和關注程度非常高。同時,作爲以煤爲主要能源的國家,面對國內火電裝機的比例達到了四分之三的事實,中國不僅密切關注CCS等前沿脫碳技術的發展,同時,更加務實地採取了一條以 IGCC(整體煤氣化聯合循環發電系統) 爲主導的「綠色煤電」路線圖。

發展「綠色煤電」是中國電力工業未來的重要戰略選擇

中國以燃煤爲主的發電結構在未來長時間內不會改變。預計到2020年,煤電仍將佔中國發電結構的60%左右,未來中國控制燃煤發電汙染物排放的任務將更加艱鉅。因此爲了使煤電得到可持續發展,中國有必要探索煤電二氧化碳的減排技術和開發煤基氫能技術,這是中國電力工業重要任務之一。

最近幾年,由多國的發電、煤炭等企業共同啓動了「綠色煤電」(Green Power)計劃,其中包括美國「未來電力」(Future Power)計劃、日本的煤氣化燃料電池示範電站計劃和中國的「綠色煤電」計劃,都是以大幅提高煤電效率、實現煤電二氧化碳零排放爲目標,主要技術途徑是煤氣化的發電、制氫及二氧化碳分離和處理的煤基能源系統。

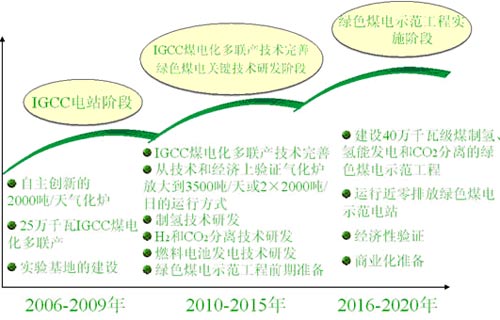

2004年,中國華能提出並加入「綠色煤電」計劃,2005年底,華能集團聯合另外幾家中央骨幹企業,共同發起、投資組建成立了綠色煤電有限公司,制定了中國「綠色煤電」項目 「三步走」的發展戰略。

中國「綠色煤電」項目 「三步走」發展戰略

來源:華能集團

發展「綠色煤電」計劃的基礎和前提是IGCC發電。IGCC即整體煤氣化聯合循環發電系統,是將煤氣化技術和高效的聯合循環相結合的先進動力系統,IGCC技術的兩個主要特點:一是使二氧化碳以比較純的形式排放,降低了捕集難度。二是和單純的超臨界技術相比,使用IGCC後,將使發電效率有所下降,但IGCC潛在效率可達到58%,因此還是一個比較好的技術選擇。按照「綠色煤電」計劃,中國將在2010年前,建成25萬千瓦級IGCC示範電站;在2020年前,建成40萬千瓦級的「綠色煤電」工程。目前,國內首個IGCC示範工程項目---華能天津IGCC電站已經獲得正式覈准。

中國的「綠色煤電」計劃與美國「未來電力」項目對比

中國在減排工作上所顯示的決心和付出的努力是令人鼓舞的,但從全域性著眼,我們也同樣正視中國作爲新興市場國家,在與發達國家在這方面發展的差距。下面我們就把中國的「綠色煤電」計劃與美國「未來電力」項目做一個簡單的對比,主要區別有二個:

一是二氧化碳利用方向不同。美國主要是將二氧化碳儲存於地下,緩解減排壓力。而中國是發展中國家,尚無減排二氧化碳的義務,即使將來捕集二氧化碳,也是以先利用爲主(作爲產品出售),而不是直接埋存到地下。

二是技術基礎不同。美國「未來電力」項目是美國上世紀80年代以來開展的一系列清潔煤技術示範項目中的一環,側重於進行IGCC發電技術和二氧化碳捕集和埋存技術的商業化整合示範;聯產的氫氣作爲「氫能經濟」的交通燃料。而中國「綠色煤電」的側重點是:先形成一批IGCC關鍵技術,最終開發成功綠色煤電示範機組及二氧化碳處理技術。 (編者注:本文作者是埃森哲大中華區資源事業部主管合夥人丁民丞和埃森哲大中華區資源事業部副總裁吳纓。本文僅代表作者和所在機構觀點。埃森哲卓越績效研究院通過原創的研究與分析,針對重大的企業管理問題和全球經濟發展趨勢,提出具有戰略意義的深入見解。其研究人員將具有世界聲譽的研究能力與埃森哲廣博的管理諮詢、信息技術和經營外包經驗相結合,通過創造性的研究和分析,爲企業實現並保持卓越績效提供指導與建議。埃森哲的中文網站:http: //www.accenture.cn)

(編者注:本文作者是埃森哲大中華區資源事業部主管合夥人丁民丞和埃森哲大中華區資源事業部副總裁吳纓。本文僅代表作者和所在機構觀點。埃森哲卓越績效研究院通過原創的研究與分析,針對重大的企業管理問題和全球經濟發展趨勢,提出具有戰略意義的深入見解。其研究人員將具有世界聲譽的研究能力與埃森哲廣博的管理諮詢、信息技術和經營外包經驗相結合,通過創造性的研究和分析,爲企業實現並保持卓越績效提供指導與建議。埃森哲的中文網站:http: //www.accenture.cn)